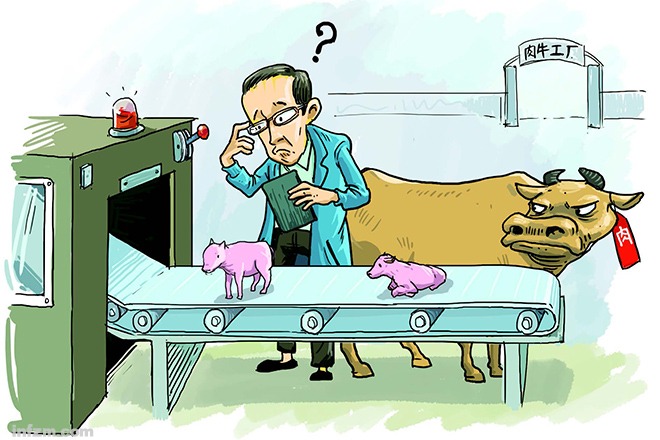

“世界最大克隆牛工厂”神话真相

北大博雅集团与黄禹锡合作开办“世界最大克隆牛工厂”,号称计划年产100万克隆牛胚胎。但国内外专家指出,从低存活率和转化率、生产成本看,量化生产克隆牛的计划仍有诸多现实问题。而食品安全和监管缺失,更令人对它充满疑虑。

九点不到,北大博雅集团董事长许晓椿就早早抵达办公室,准备接受美国《时代》周刊的电话采访。2015年11月28日,这天早上,通过电话会议,超过20个国家的记者正排着队采访他。

一天前,北大博雅刚刚宣布,将在天津建立“全球最大的克隆牛工厂”。当晚,“中国企业计划年产100万克隆牛胚胎”的标题,已登上《纽约时报》亚洲版的网站首页。

“我们要做就做别人很难超越的事情。”许晓椿接受南方周末记者采访时,难掩得意,“让大多仍在实验室中的克隆技术走向大规模商业化,‘全球最大的克隆工厂’无疑已经是前无古人的创举。”

“克隆产业化的序幕才刚刚拉开。”许晓椿说。不过,包括从事克隆牛的一百多所实验室在内,整个中国畜牧业都对许晓椿的“创举”反应冷淡。“克隆技术产业化商业化是一个系统工程,单凭一个公司绝对不可能做起来。”一名要求匿名的克隆牛领域专家一字一顿地说。

事实上,北大博雅并不是第一个被媒体报道的克隆企业。2008年,BBC就曾报道华大基因已研制出数百头克隆猪。

不过,此后的七年,华大基因再未就此在媒体亮相。南方周末记者从华大基因得到的回应是:“克隆技术目前还处于研发阶段,尚未上市,暂不便接受采访。”

“走别人没有走过的路”

不过,与高管的高调相比,天津市滨海开发区国家生物医药国际创新园内,五层楼的“全球最大的克隆工厂”却大门紧闭,显得空空荡荡。“领导不让任何人进去。”保安对南方周末记者解释说。

南方周末了解到,“克隆工厂”总共5层,其中一层将建成“克隆博物馆”开放参观,二层以上则是真正的“工厂”。天津市滨海开发区管委会透露,博雅承诺将在2016年间完成装修并投产。

与传统意义上的“肉牛工厂”不同,“克隆工厂”更像是一座庞大的实验室,抑或是已经成型克隆牛胚胎的“生产线”和“种子配送中心”。据北大博雅集团此前的消息,建成后这里将拥有全球最大的动物克隆实验室流水线、最高标准的克隆动物中心、生物多样性基因资源库。

许晓椿第一次到访创业园区是在今年6月初,此前,这栋由美国亚历山大公司开发的生物医药创新园区已经空置了四年。此前,更确凿的消息是“克隆工厂”将落地山东省威海市——此举完全是为了项目另一个重要合作方前首尔大学教授黄禹锡的研究团队、韩国秀岩研究院更方便交流。

虽然2005年因轰动世界的“学术造假”事件被首尔大学开除,黄禹锡并未失去在克隆与干细胞移植方面的技术优势。他依托私人基金,成功克隆出世界上第一只“克隆狗”斯纳皮。

2014年9月,博雅正式参股秀岩研究院,成立全球第一家商业化克隆企业“博雅秀岩”——业界认为,黄禹锡的加入,让“世界最大的克隆工厂”成为了可能,但秀岩公司研究院金大伟告诉南方周末记者,2012年是黄禹锡主动出击,与博雅洽谈合作。

“我们对博雅的信任不止来自公司本身,更来自许博士,他是个很出色的科学家,也是个有巨大潜力和领导能力的商人。我们为他的人格魅力打动,并且相信博雅在这个领域的优势。”金大伟对南方周末记者说。

“我本身是个科学家,懂科学,只是没有选择把发表文章作为唯一目的。”许晓椿说,他还曾当选CCTV2013年中国经济十大创新人物。

而对于天津市开发区来说,接下“全球最大的克隆工厂”项目,并不是没有顾虑——合作之初,开发区管委会翻遍材料,却发现找不到中国在克隆领域的相关政策规定。

打消他们顾虑的,是许晓椿和黄禹锡本人的到访。

天津市开发区管委会旗下国有企业天津泰达科技发展集团总工程师马萱参与了“克隆工厂”入驻的全过程。她记得,许晓椿对克隆的解释是:一杯水倒出来两半杯是克隆,往里面加入一滴墨汁则是转基因——克隆是对物种没有任何改变,技术上和从伦理上都不用担心。

黄禹锡更为天津开发区吃了一颗“定心丸”。他当时告诉马萱,韩国的团队已经做过,市场已经认可了。到这来,只是同比例放大就可以了。此外,黄禹锡还承诺,要在“克隆工厂”开业仪式上,向天津海关捐赠一只克隆工作犬。

确定合作前,马萱带人考察了北大博雅在无锡的其他公司,从管理能力、团队完备性、融资能力、执行节奏各方面看,马萱的感觉是“很好”。

马萱透露,天津更看重博雅在干细胞方面出色的表现:“天津快成了干细胞的集聚区了,博雅的项目会成为其中一支重要的力量,让天津在干细胞领域的竞争力不断提升。”

现在,天津市滨海开发区管委会,已做好了与英科博雅一道承担政策“风险”的准备。马萱表示,与相关监管部门沟通的工作“主要是由博雅进行,管委会愿意适当协助”。

不过,许晓椿有一贯的自信。在他看来,“做事情”显然比“沟通”更重要。

“如果我们把克隆相关的政府部门列个清单出来,每个都沟通一下,那在国务院下面的部门,恐怕至少70%要沟通到。”许晓椿说,“既然要走无人走过的路,那就要面临各种风险。”

“高射炮打蚊子”

“《西游记》中,孙悟空拔根毫毛,一吹可以变成200只猴子,这是神话。但在博雅,这不是神话。”面对南方周末记者关于克隆所用体细胞种类、来源等技术细节的提问,许晓椿以《西游记》中的情节,巧妙地避重就轻。

许晓椿解释,他的想法是,将克隆工厂作为一个“种子工厂”:“我们负责出胚胎,卖给下游产业链。”——售卖的方向有两个:农场主以及博雅自己经营的农场。

但对于上下游打点和销路是否已经铺好,他并未予以直接回应,只是表示自己已“成竹在胸”。

对预期产量,一些媒体的报道是“第一阶段计划每年生产10万头肉牛,第二阶段年产量升至100万头”,另一些则将肉牛理解成“克隆牛胚胎”。

这让美国犹他州立大学动物科学学院克隆农畜方向副教授艾莉娜·波列扎耶娃(Irina Polejaeva)感到迷惑:“从网站提供的数字上看,我确实搞不清第一年将要产出的是100万的胚胎,还是100万头克隆牛,对我来说100万枚胚胎看起来更合理一些。”

波列扎耶娃解释,100万枚胚胎中,大约有30%会发展成胎囊,被移植进入代孕母牛子宫,其中5%-10%的胎囊会成功发育成小牛。也就是说,按照最大的数据预估,100万枚胚胎能够产生的克隆牛数量在1.5万到3万头左右。

100万头成熟克隆牛和100万枚克隆胚胎,其中差距不止一点点。犹他州立大学教授肯尼斯·怀特(Kenneth L. White)也表示,克隆胚胎成为活体的低成活率,正是克隆技术难以商业化的主要原因。

“在中国克隆已经是一个‘基本技术’,有设备实验室都能做出来。”一位从事牛类克隆的专家告诉南方周末记者。矛盾的是,多数传统畜牧业专家认为,“最大克隆牛工厂”纯粹是“高射炮打蚊子”:“中国还未到实现产业化的时候。”

“农业不是在实验室中就能够做出来的,有太多的现实考量。”上述克隆牛领域专家告诉南方周末记者,从技术上说,博雅一期希望达到的10万枚胚胎,若需要全部种入母牛体内,得寻找至少20万头母牛作为潜在种植对象:“这样把京津翼地区所有符合条件的母牛都用上也不够,更不用提后期要生产100万胚胎了。”

而现阶段,“世界上最好的种牛我国已经大量进口,这种情况下再用克隆的方式来繁殖,并不划算。”上述不愿意透露姓名的专家表示,一头优质种牛的价格最高在6万元人民币左右,而培育一头克隆牛总成本将超过二十万——克隆仍然是“性价比极低”的选择。

许晓椿表示,“克隆工厂”中每头牛的成本,将取决于最终的产量大小。而他也对媒体不断强调,“大家花的钱没变,只是会吃到更好的牛肉”。

但北京农业大学动物科技学院教授孟庆翔告诉南方周末记者,“量化”生产胚胎以降低成本,在“现实世界”中并不可靠。

这或许是中国传统农畜部门对“全球最大克隆工厂”反应“冷淡”的原因。孟庆翔最近几天都在农业部开会,但专家互相之间并未多聊这个被炒得沸沸扬扬的“大新闻”。

事实上,许晓椿的想法不是新奇事物,中国政府并非没有进行过与许晓椿类似的尝试。

早在上世纪八十年代启动的“863”高技术研究发展计划中,就有若干有关克隆与转基因肉牛的尝试。山东、河北、广西先后产生体细胞克隆黄牛、水牛,但其后也并未有进一步产业化消息。

21世纪初期,杜青林任农业部长期间,曾在全国实施“万枚良种奶牛胚胎移植”计划,将一万枚优质的转基因胚胎,分配给若干省份,通过行政力量监督移植,达到一头良种奶牛比一般奶牛增收50%以上。

不过,上述由政府牵头的尝试,无一不是“轰轰烈烈开始,默默无闻结束”,并没有成功进入产业化商业化阶段。

世界范围的争议,中国的空白

不过,与普遍不看好“克隆工厂”前景的中国农畜体系内专家相比,远在韩国的黄禹锡团队,则对其抱有更大的希望。

“我们希望中国在这个领域能够成为一个领先的国家,相信‘中国制造’的克隆科技和品牌能够得到世界的认可。”秀岩研究院研究员金大伟说。

在世界范围内,对“克隆农畜能否上市”的争议,早已呈现明显的两极化。2015年8月,欧盟议会以529赞成,120票反对,57票弃权通过法案,禁止克隆肉类进入欧洲市场。

欧洲国家对于克隆的谨慎态度,由来已久。2008年,一头来自美国的克隆牛被屠宰后“误入”英国市场,造成民众大范围恐慌,而英国食品安全部门甚至面临“监管存在重大漏洞”的质疑。

“科学证据表明有些克隆的动物并不健康,欧洲食品安全局根据克隆动物的死亡率做出了以上判断。”欧洲食品安全局新闻司官员弗拉维奥·费尔尼亚尼(Flavio Fergnani)对南方周末记者说。

与之相对应的,是欧洲克隆农畜研究的衰落。当年诞生第一只克隆羊“多利”的爱丁堡罗斯林研究所(Roslin Institute)已不再从事动物克隆研究。

而美国、巴西、日本等国家,却不禁止克隆肉类及其副产品进入市场,理由是“并未发现克隆肉类及其副产品的安全危机”。

波列扎耶娃所领导的团队,曾在2007年比较了242头克隆公猪和162头传统公猪的猪肉及其副产品,51个指标被检验,这个实验最终的结论是克隆肉类及副产品与传统的没有任何区别。

美国FDA甚至不要求商户像转基因产品那样给克隆肉类加上任何标识。“如果你选择给克隆食品上标签,必须得证明标签的准确性。但是现在并没有指标,能将克隆牛肉和普通牛肉区分开来。”怀特这样解释美国的上述做法。

波列扎耶娃坦言,世界范围内监管缺失的原因之一,可能是因为克隆技术仍然远未达到能够产业化的数量:“即使在美国每年也只有很少的克隆牛会出生,克隆主要被用在扩大高价值物种的基因数量上,而不是用于食品消费。”

而在中国,克隆商业化同样“太过超前”。目前,我国找不到一部法律或规章,对克隆肉类及其副产品进行监管。克隆不属于“转基因”,不在农业部转基因安全委员会的管辖范围。

一夜之间拔地而起的“克隆工厂”,究竟以何种名目、如何获批,依然在迷雾之中。

上述克隆牛领域专家告诉南方周末记者,克隆牛羊猪等大家畜“精准”非常重要:“从培植胚胎到植入胚胎甚至直到生产的全过程,你都得有好的实验室、好的技术人员、优质动物、恰当的时间,缺一不可。”

在这个复杂的系统性工程中,一个小环节的失误,可能全盘皆输:“即使生产200万,最后移植下去都不一定能理想。”

搜索

类别